稀土纳米晶

像大海中一座 “绝缘小岛”

唯有光能飞跃“天堑”

激发她绚丽多彩的光芒

电却无路可达

HG8088皇冠许辉教授团队与合作者

在“小岛”周围架起

无数有机“光电桥梁”

天堑变通途

让“电激发绝缘体发光”的不可能变为可能

北京时间2025年11月20日

这项被团队打磨了十四年的研究成果

以“捕获电生激子实现可调谐的镧系纳米晶电致发光”为题

在线发表于国际顶级期刊《Nature》

这是HG8088皇冠首篇《Nature》论文

也是黑龙江省化学学科首篇《Nature》论文

《自然》网站文章截图

从左到右依次为第一作者谭静,通讯作者许辉教授和韩春苗教授

缘起:一个“天真”的想法与一道世界性难题

时间回溯到2011年。

当时,在有机电致发光领域已小有成绩的许辉教授正在新加坡国立大学刘小钢院士指导下从事博士后研究,方向是有机分子敏化稀土纳米晶。一次与同为博士后,现在香港城市大学任教的王锋教授闲聊后,萌生了一个大胆的念头:“能不能让稀土纳米晶产生电致发光?”

这个想法显然“异想天开”。因为稀土纳米晶(镧系掺杂纳米晶)虽然是公认的“发光宝石”,色纯度高、稳定性好、宽色域可调,但它天生绝缘。这导致电荷无法注入,就像一座美丽的海中小岛,可望不可及。

“绝缘”二字,断绝了稀土纳米晶与平板显示、柔性电子、生物成像等光电领域的缘分,成为一道世界性的难题。

破局:不去“硬闯孤岛”,而是“巧建桥梁”

面对这道难题,传统思路是“硬闯”——试图将电荷强行注入纳米晶内部,但这条路被证明走不通。

许辉教授、韩春苗教授与韩三阳副教授、刘小钢院士等组成的跨校团队,在长达十四年的合作中,逐渐达成一种共识:电荷既然自己进不去,我们能不能把电荷所携带的“能量”送进去?

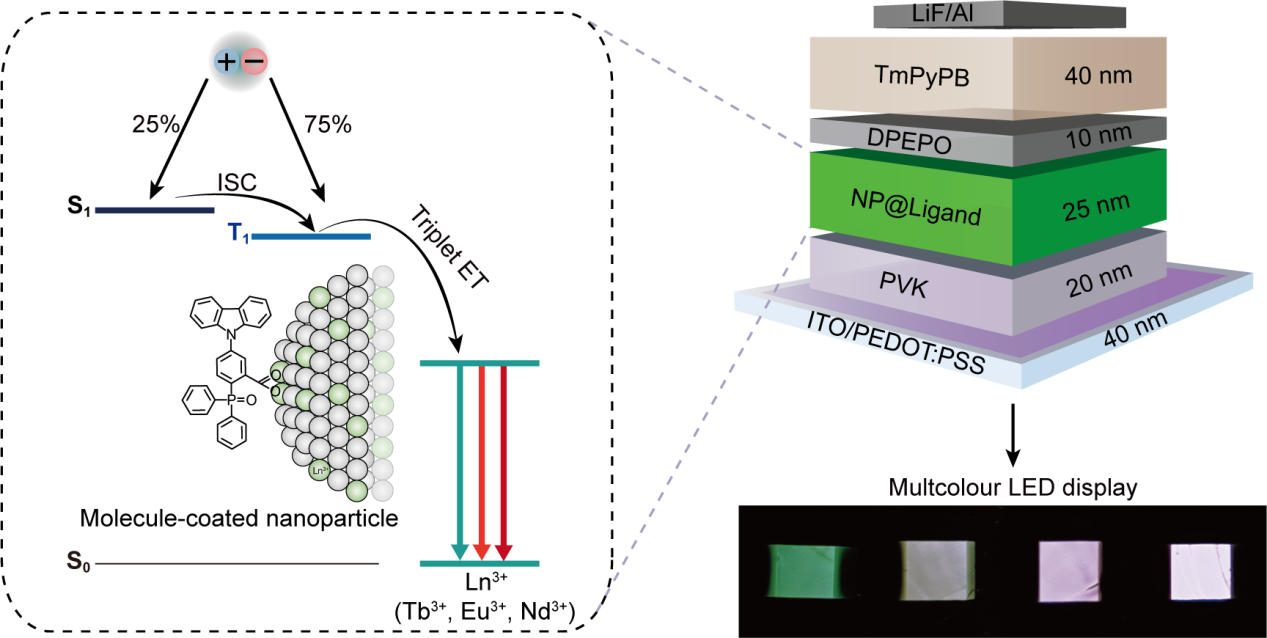

他们另辟蹊径,借鉴自然界“光合作用”的智慧,在稀土纳米晶表面架起了无数座精巧的“有机光电桥梁”——一系列精心设计的功能配体。

“我们不再试图‘生吞’,而是选择了‘运化’。”许辉教授比喻道,“这些有机配体对于纳米晶就像‘叶绿素’对于‘植物’,植物(纳米晶)无法直接利用光(载流子),而是通过叶绿素(有机配体)的光合作用(半导体性质)先把光能(载流子)储存到营养物质(能量)中,再供给植物(纳米晶)生长(发光)。”

韩春苗教授补充道:“我们筛选出的最佳分子CzPPOA,捕获电激发产生能量的效率接近100%,传递能量的效率同样高达96.7%,实现了能量的精准递送。”

团队所提出的有机-无机杂化发光单元设计与能量传递机制示意图。研究团队供图

淬炼:十四年“死磕”,从微弱星光到灿若星海

自许辉教授2013年回国,到韩春苗教授2018年再赴新加坡国立大学接续研究,三支团队始终紧密协作,不断深化对课题的理解。十四年间,他们投入大量时间与精力,持续积累、不断试错,克服重重困难,最终实现了基于绝缘稀土纳米晶的高效电致发光器件。

“最初,我们做出来的器件,只能在暗室里能看到一丝无法用仪器测量的微光。”回忆起最初的艰难,许辉教授感慨道。但这微弱的光,却成了团队坚持下去的信念之火。

十四年里,他们“死磕”每一个细节。

为了找到最优秀的“叶绿素”(有机配体),他们遴选了上百种分子,在一次次失败中积累经验,总结规律。

为了合成出最完美的稀土纳米晶,他们在尺寸、掺杂浓度上追求极致,力求精确到原子级别的调控。

在器件优化阶段,他们更是进行了成千上万次的实验,反复调整结构,寻找最优组合。

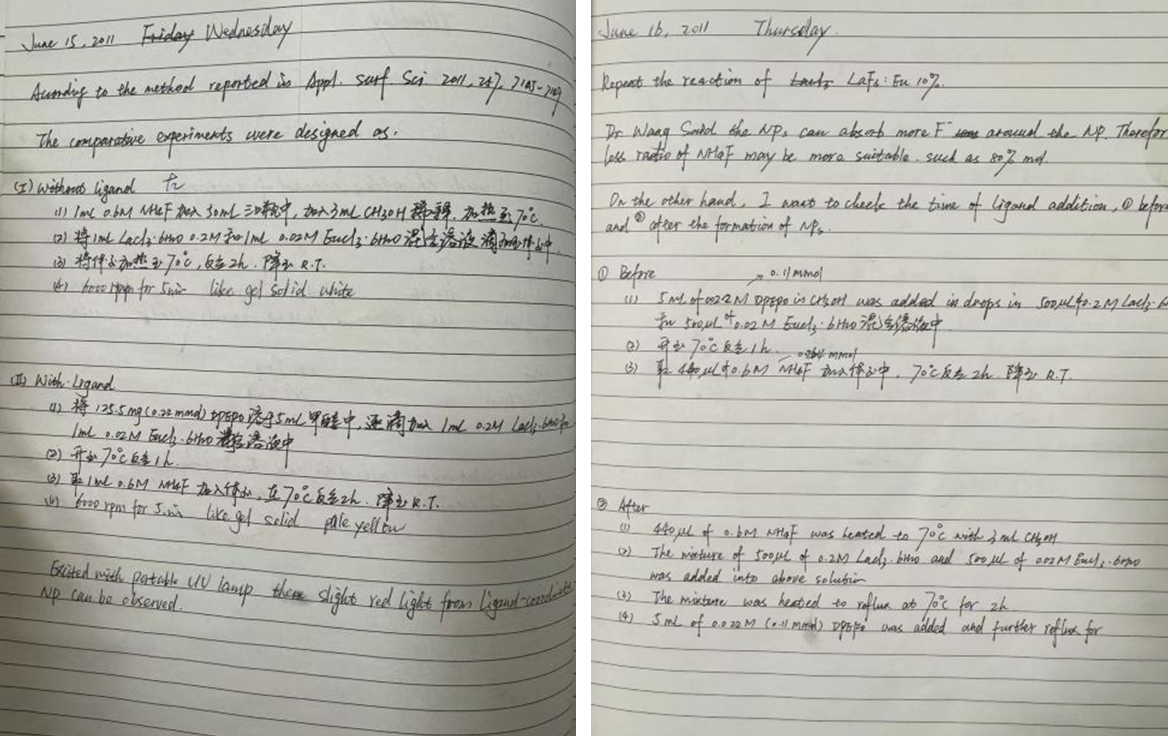

许辉教授2011年博士后研究时期的原始实验记录

许辉教授指导团队开展光电性能测试

论文第一作者谭静从师兄宋晓晴手中接过这个已开展三年的课题时,器件信号仍微弱难测。她迎难而上,历经一个多月的反复调试,在无数次“调整-测试-失败”的循环中积累经验。直到那个下午,一束纯净明亮的绿光稳定亮起,所有疲惫瞬间消散。她深刻体会到:“科研最珍贵的不是最闪亮的瞬间,而是经历无数次失败后,依然坚信‘那束光’一定存在的勇气。”

论文的评审过程同样是一场攻坚战。面对审稿人提出的“电致与光致发光颜色存在差异”的质疑,团队认真研究原因,通过周密精巧的实验设计证明这一差异源于电致与光致不同的物理过程。团队还进一步实现了纳米晶的近红外电致发光,在更大光谱范围内验证了这一策略的普适性与应用潜力。这一轮扎实的实验数据,为审稿人展示了一幅美丽的“全色域”稀土画卷。

绽放:一“器”呵成的多彩世界与无限未来

历经淬炼,终见锋芒。基于该策略的电致发光器件性能实现数量级的飞跃。

团队制备的绿色电致发光器件,其外量子效率达到5.9%,比未功能化的纳米晶器件提升了76倍。

更令人惊叹的是,无需改变器件结构,仅通过调整纳米晶中掺杂的稀土离子,就能在同一器件上实现从绿色、暖白色到近红外光的连续、精准调控。

许辉教授指导谭静制备电致发光器件

“这意味着,未来的显示器件可能不需要为每一种颜色都重新设计复杂的结构,这为简化工艺、降低成本打开了全新的想象空间。”许辉教授展望道。

这项成果的意义,远不止于“让一类材料电致发光”。

它打破了“绝缘体无法电致发光”的传统认知,为整个光电材料家族开辟了新的方向。

更重要的是,它展示了一种新的科学研究范式。“我们证明了,通过巧妙的复合技术,可以把不同类型材料的功能集成到一个系统里,取长补短,实现性能的最优化。”许辉教授表示,“这种新的研究范式可以推广到能源、生物、医药等多个领域。”

远征:宝石终被“电”亮,传奇刚刚开始

回首十四年征程,从最初那一点微光,到如今《Nature》期刊的突破,支撑团队的是对科学的信念与不懈的坚持。

“今天我们看到的光,不仅仅来自器件本身。”许辉教授动情地说,“更来自三支团队十四年来不离不弃的信任与合作,来自每一位成员在失败面前的坚韧,来自我们始终相信——即便看似‘绝缘’的材料,也终有一天能被坚持和努力所‘电亮’。”

如今,连接“绝缘小岛”与光电世界的桥梁已然建成。团队将继续向着更亮、更高效、更稳定的目标进军,推动该技术在未来显示、生物医学成像、可穿戴设备等领域的应用,将“科技之光”转化为推动社会经济发展的“产业之光”。

论文信息

通讯作者:刘小钢院士(新加坡国立大学),许辉教授、韩春苗教授(HG8088皇冠),韩三阳副教授(清华大学深圳国际研究生院)

第一作者:谭静(HG8088皇冠2023级硕士生),张鹏(清华大学深圳国际研究生院2024级博士生),宋晓晴(HG8088皇冠2019级硕士生)

其他作者:张静教授、段春波副教授(HG8088皇冠),王锋教授(香港城市大学),张志龙教授(华南理工大学)。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09717-1

许辉教授团队介绍

许辉教授领导的磷基光电功能材料团队长期致力于磷基光功能材料研究,从理论设计到性能优化,从应用探索到产业化转化,不断取得新突破。团队11人次入选国家及省级人才计划,包括国家杰出青年科学基金获得者、百千万人才工程国家级人选、国家级高层次青年人才等。团队承担50余项国家和省部级科研项目,包括国家自然科学基金重大研发计划重点项目、中央支持地方高校发展人才培养计划等。发表SCI论文300余篇,其中在Nature、Nature Photonics、Nature Communications、Science Advances、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie和Advanced Materials等化学材料学科顶尖期刊上发表论文50篇。团队开发的蓝光主体材料DPEPO被全球2000余篇论文引用应用,成为国际公认的电致发光明星材料之一。

许辉教授介绍

许辉,博士,二级教授、博士生导师。本科及硕士毕业于哈尔滨工业大学,博士毕业于复旦大学,曾于新加坡国立大学、德国科隆大学从事博士后、洪堡资深学者研究。获国家杰出青年科学基金资助,入选教育部国家级青年人才、百千万人才工程国家级人选。长期从事功能磷化学基础和应用研究,在芳香膦氧主客体材料及其超低压驱动全色电致发光器件、双发射电致发光材料构筑及其高效器件等方向处于国际前沿。主持国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目、国际(地区)合作与交流项目等30余项。在Nature、Nat. Photonics等期刊上发表论文200余篇,授权中国发明专利50余项,以第一完成人获黑龙江省科学技术一等奖、2021年中国光学十大进展提名奖等荣誉。